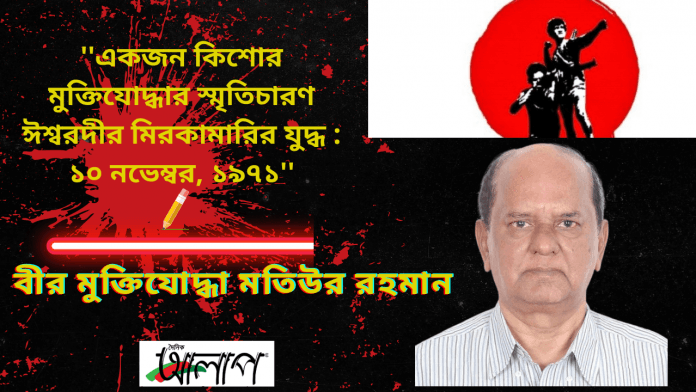

একজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিচারণ

ঈশ্বরদীর মিরকামারির যুদ্ধ : ১০ নভেম্বর, ১৯৭১

বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান

মুক্তিযুদ্ধ বলতে ঈশ্বরদীবাসীর স্মৃতিতে আজও অম্লান হয়ে আছে মিরকামারির যুদ্ধ ও তার ইতিহাস। ওই যুদ্ধে তেত্রিশজন পাকসেনা নিহত ও প্রচুর সংখ্যক আহত হয়। অপরপক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কেউ শহীদ বা আহত না হলেও শত্রুসেনার গুলিতে এগার-বারো বছরের এক বালিকা, সত্তর বছরোর্ধ এক বৃদ্ধা ও আরো একজন বয়স্ক ব্যাক্তি মারা যায়। তাছাড়া গ্রামের শতাধিক বাড়িতে আগুন দেয়া হয়। এগুলোর মধ্যে শত্রুপক্ষের অগ্নিসংযোগে ৬৮টি বাড়ি সম্পুর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। এতে করে গ্রামের অধিকাংশ মানুষ সেদিন ঘর-বাড়ি, সহায়-সম্বল সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

আমাদের ব্রেভো কোম্পানির অবস্থান হচ্ছে মিরকামারি গ্রাম। গ্রামটি ঈশ্বরদী থানা সদরে অবস্থিত পাকবাহিনীর ক্যাম্প থেকে মাত্র তিন মাইলের মধ্যে অবস্থিত। ওই গ্রামের অবস্থাপন্ন প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই ক্ষণস্থায়ীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান। গ্রামের কাশেম মাস্টার (স্থানীয় আলহাজ্ব টেক্সটাইল মিলের একাউন্ট্যান্ট)-এর বাড়িটা যেন হয়ে উঠেছিল আমাদের কোম্পানির অস্থায়ী হেডকোয়ার্টার; কারণ তাঁর বড় জামাই সিরাজুল ইসলাম মন্টু হচ্ছেন আমাদের সুযোগ্য কোম্পানি কমান্ডার। শুনেছি যুদ্ধের আগে তিনি পাক বিমান বাহিনীতে চাকরি করতেন। তবে কী চাকরি সেটা আর জানা হয়নি। আর তাঁর ডেপুটি হচ্ছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ভীষণ যুক্তিবাদী আর উদ্যমী যুবক আব্দুস সামাদ সর্দার, তাঁর বাড়িও পাশের গ্রাম চর-মিরকামারি।

নভেম্বর মাস। সেদিন শীতের সকালে গরম ভাত খেয়ে ঘরের মধ্যে আমাদের এগার জনের দলটা সবেমাত্র বসেছি, সঙ্গী সেকশন কমান্ডার রহিম, আমি (তার টুয়াইসি অর্থাৎ ডেপুটি), জামাত, বুদু, মোস্তাক, কালাম সবাই সমস্বরে প্রস্তাব দিল যেহেতু দিনের বেলা বাইরে বেরুনো নিষেধ তাই তাস খেলে সময় কাটানো যাক। সেকসন কামন্ডার রহিম, জামাত, মোস্তাক, বাকের – এরা ক’জন বয়সে তিন-চার বছরের সিনিয়র, বাকের বাদে সবাই কলেজ-ছাত্র। বাকি আমরা কেউই তখনো হাইস্কুলের গন্ডী টপকাইনি। দিন-রাত রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশবাণী আর বিবিসি’র খবর শুনি, মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত ‘জয়বাংলা’ খবরের কাগজ পড়ি, যার-যার অস্ত্রগুলো একবার করে ফুল-থ্রো করি, সেগুলো ভালভাবে ধুয়ে-মুছে তেল দিয়ে যত্ন করে হাতের কাছে দাঁড় করিয়ে রাখি। প্লাটুন-কামান্ডার, কিংবা কোম্পানি-কমান্ডারের দেখা পেলে পাশে গিয়ে আস্তে আস্তে কিছুটা অনুনয় করে বলি, “ভাই, এবার যখনি কোনো অপারেশনে যান আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন, কিন্তু।”

রাত হলে অনেক সময় অনেককে পাওয়া যায় না। পরে জানা যায় কোনো অপারেশনের কথা। কোন গুরুত্বপুর্ণ ব্রীজ ধ্বংস করা, বিদ্যুৎ-টাওয়ার উড়িয়ে দেওয়া কিংবা কোন সেনাচৌকিতে হামলা চালানো, রাজাকার ধরে আনা – এসব হচ্ছে নিত্যরাতের কাজ। ভারতে প্রশিক্ণকালীন সময়ে অবসরে কবে-কবেই যেন শিখে নিয়েছি এই তাস খেলা। খেলা তো আছে অনেক রকম, আমরা খেলি টুয়েন্টি-নাইন কিংবা ব্রে। এসব খেলায় দেখা যায় ভাল-মন্দ দু’টো জিনিসই আছে। একবার কেচুয়াডাংগা ক্যাম্পে খেলতে বসে মারামারি বেধে গেল। পাকশির মাহাবুল খেপে গিয়ে মারলো এক লাথি। মাচের্র সেই অগ্নিঝরা দিনগুলিতে হাতবোমা বানাতে গিয়ে এই মাহাবুলের দু’টো হাতই উড়ে যায়। কাজেই হাতই যখন নেই তখন আর তার সঙ্গে কিসের মারামারি! এই মাহাবুলকে একদিন প্রশ্ন করলাম, “আচ্ছা, তুমি তো বোমা বানাতে গিয়ে হাতদুটো হারালে, ঐ বোমা দিয়ে কী করতে চেয়েছিলে? ঐ বোমার শক্তিই বা কতটুকু ছিল?”

মাহাবুল বলল, “একটা দোতলা বাড়ি উড়িয়ে দিতে যথেষ্ট।”

আমি অবাক হই! সালফার, মুনসেল আর পটাস মিশিয়ে তাতে পাথরের টুকরা যোগ করে সাবধানে কাপড় দিয়ে পোটলা করে বাধলেই হয়ে যায় বোমা। এরকম পটকা বানিয়ে কোনো বিয়ের আসরে আলাদা ইমেজ সৃষ্টি বা দুষ্টুমি করি অনেকদিন আগে থেকে; কিন্তু এটা তো জানতাম না! “তা প্রযুক্তিটা কোথায় পেলে?”

মাহাবুল মৃদু হেসে বলে, “আছে আছে, বলা যাবে না।”

আমি মনে মনে বলি, কচু আছে। যদি থাকতো তাহলে তোমার হাতদু’টো উড়ে যেত না। প্রযুক্তির সঙ্গে টেকনিকটা অবশ্যই জানা থাকতো। কিন্তু খেলতে বসবার আগেই চর-মিরকামারি থেকে রহিমের এক চাচাতো ভাই তালেব এসে রহিমকে ডেকে বলল, তুমি এখানে বসে আছো আর তোমার বাড়ি লুট করছে রাজাকার বাহিনী। আমি সেখান থেকে এইমাত্র পালিয়ে এসেছি। কিছু করার থাকলে এক্ষুণই কর …।

তালেবের মুখে একথা শোনামাত্র রহিম একটা স্টেনগান (এস.এম.জি./ সাব মেসিন গান) কাঁধে ঝুলিয়ে অতিরিক্ত এক ম্যাগাজিন গুলি কোমরে ঢুকিয়ে সেখানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগলো। তালেবের গা থেকে চাদর খুলে নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়ে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রহিম। তালেব একটা বাইসাইকেল চালিয়ে এসেছিল, রহিম সেই সাইকেলে চড়ে চলে গেল। কারও মুখে কোন কথা নেই, আকিস্মক সংবাদে যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। এতোক্ষণ খোসমেজাজেই ছিলাম কিন্তু হঠাৎ করেই পরিবেশ অন্যরকম হয়ে গেল। ব্যাপারটা দুঃসংবাদ নাকি সুসংবাদ এনিয়ে ভাবতেই মনে হলো, হাতের কাছে রাজাকার পেয়ে ছেড়ে দেব, সেটা কেমন কথা! আর আমার কমান্ডার একাকী কোথায় গেল, সে কী করতে পারবে সেসব ভেবে নিজেও খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম।

তালেবকে জিজ্ঞেস করলাম, রাজাকার ক’জন?

তালেব বলল, “দশ-পনর জন হবে।”

আমি আবার তাকে জিজ্ঞেস করি, “কী লুট করছে ওরা?”

তালেব বলল, “বাড়ির সবকিছু- একটা গরুর গাড়িতে বোঝাই করছে। পাড়া থেকে কয়েকটা গরু-ছাগলও খুলে নিয়ে যাচ্ছে।”

আর বেশিকিছু শোনার দরকার মনে না করে রহিমের মতন একটা স্টেনগান কাঁধে ঝুলিয়ে, বিছানার চাদরটা উঠিয়ে গায়ে জড়িয়ে অস্ত্রটা লুকিয়ে নিয়ে স্ত্রস্ত রওয়ানা দিলাম রহিমের বাড়ির দিকে। কোনো যানবাহন নেই, পায়ে হেঁটেই যেতে হলো। সঙ্গে তালেব।

এক কিলোমিটারের মত পথ। মিরকামারি হাইস্কুল পেরিয়ে দৌড়াতে লাগলাম। মিরকামরি আর চর-মিরকামারি এ দুই গ্রামের মাঝখানে একটা বড় খাল। সেই খালের কাছে এসে পৌঁছামাত্রই গুড়ুম-গুড়ুম গুলির শব্দ। পাড়াগাঁয়ের সকালের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে সেই শব্দে চারদিক যেন হঠাৎ চমকিত হয়ে উঠলো। গুলির আওয়াজ এলো রহিমের বাড়ির দিক থেকে, পর পর কয়েকটা। একমুহূর্ত বাদেই টা-টা-টা-টা ব্রাস ফায়ার। খালের ওপারে যেতে হলে উত্তর-পূর্বদিক দিকে দু’শ গজের মতন দুরুত্ব ঘুরে কালভার্ট হয়ে যেতে হবে। কিন্তু, না। গুলির আওয়াজে মাথার মধ্যে শুরু হয়ে গেছে অস্থিরতা। নিশ্চিৎ হওয়া যাচ্ছে না, ওই গুলি কে বা কারা ছুঁড়লো, রহিম নাকি রাজাকাররা! চটপট পায়ের কেডস্ আর গায়ের চাদর খুলে তালেবের হাতে দিয়ে বললাম, ‘ধরো, রাখো।”

পরনের লুঙ্গি মালকোঁচা করে উপরে তুলে বাঁধলাম। তারপর স্টেনগানের সুইচ-অন করে নেমে পড়লাম খালের হাঁটু পানিতে। পেছনে পানির মধ্যে ঘুপ্-ঘাপ্ শব্দে ফিরে চাইতেই দেখি আরও সাত-আট জন স্বশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা আমাকেই অনুসরণ করে এগিয়ে আসছে। ওদের দু’তিন জন আমার পূর্বপরিচিত, আওতাপাড়া গ্রামের দিকে বাড়ি। আমি শুধু জিজ্ঞেস করলাম, “তোমরা কোন প্লাটুন?” একজন বললো, “পিন্টু বিশ্বাস।” কিন্তু জানা হলো না যে পিন্টু কোন কোম্পানিতে অন্তর্ভুক্ত। কারণ আমাদের কোম্পানি চার্লি বাদে আলফা আর ব্রেভো নামে আরো দু’টো কোম্পনী রয়েছে। আলফা’র কমান্ডার কাজি সদরুল হক সুধা এবং ব্রেভো’র কমান্ডার মতিউর রহমান কচি। যাহোক, এদের শেল্টারও হয়তো ধারে-কাছেই কোনো বাড়িতে। ওদের মধ্যে সিনিয়র একজন পানিতে নামতে নামতে আমাকে জিজ্ঞেস করল, “কী ঘটনা?”

আমি দু’চার কথায় রহিমের ব্যাপারটা বলে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। খাল পার হয়ে ঢালে শুয়ে পজিশন নিতেই দেখলাম তিন শ গজ দূরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে রহিম শুয়ে বাড়ির দিকে গুলি ছুঁড়ছে। ওর কাছ থেকে আরও দু’শ গজ দূরে ওদের বাড়ির আঙ্গিনায় কালো রঙের ইউনিফর্ম পরিহিত দু’তিনজন রাজাকারকেও ছুটাছুটি করতে দেখা গেল। দুরত্বটা স্টেনগানের রেঞ্জের বাইরে বুঝতে পেরে মন খারাপ হয়ে গেল আমার। হঠাৎ আমাদের পজিশনের খুব কাছাকাছি, পাঁচ-সাত ফুট দূরে কয়েকটা গুলি এসে মাটিতে বিদ্ধ হল এবং ধুলো উড়তে লাগলো দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম- এখানে গুলি এলো কোত্থেকে! এ গুলিতো আমাদেরকেই লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়েছে।

বাম দিকে ফিরে চাইতেই ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে গেলো, তিন শ গজ দূরে পাশের ওয়াপদা কলোনির ভেতরের চারতলা দালানের ছাদ থেকে সেখানকার প্রহরীরা আমাদের লক্ষ্য করে ওই গুলি করছে। নাহ্, এখানে আর নিরাপদ নই আমরা। যে কোনো মুহূর্তে যে কেউ গুলিবিদ্ধ হতে পারি, মারাও যেতে পারি।

ঘাড় ঘুরিয়ে ডানদিকে তাকালাম। খালপাড়ের পূবদিকে হলুদ খেতের মধ্যে একটা বাড়ি, আমরা পজিশন উইথড্র করে দৌড়ে গেলাম সেই বাড়িটার দিকে। বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতেই কোম্পানি ডেপুটি সামাদ সর্দারের দেখা পেলাম সেখানে। প্লাটুন-কমান্ডার রাজ্জাক সামনে একটা গুলির বস্তার সামনে নিস্পৃহভাবে দাঁড়িয়ে। এল.এম.জি (লাইট মেসিন গান) হাতে সামাদ সর্দার আমাদের বললেন, “উত্তর দিকে তাকিয়ে দেখো, মিলিটারী আসছে।”

গাছপালার ভেতর দিয়ে চেয়ে দেখি সত্যিই তাই, আট-দশ জনের দলটি মাঠের ভেতর দিয়ে দৌড়ে এদিকেই আসছে। ভাবলাম, স্টেনগান দিয়ে এখন কিছুই হবে না। দরকার এল.এম.জি.-এস.এল.আর. কিংবা রাইফেল। আমি আর কোনোকিছু না ভেবে সেখান থেকে দৌড়ে আবার খাল পার হলাম; অতঃপর শেলটারের দিকে, উদ্দেশ্য স্টেনগান পাল্টে লং-রেঞ্জ আর্মস নিয়ে আসা। লংরেঞ্জ অস্ত্র ছাড়া এদের মোকাবেলা করা অসম্ভব! দৌড়াতে দৌড়াতে মিরকামারি স্কুল পার হয়ে গোরস্তানের কাছে পৌঁছতেই দেখি কাশেম মাস্টারের ছোটভাই নান্টু একহাতে আমার ব্যবহৃত এস.এল.আর. (সেলফ লোডেড রাইফেল) আর অন্যহাতে বাজার করা একটা কাপড়ের ব্যাগে কিছু গোলাবারুদ নিয়ে এদিকেই আসছে। নান্টু আমাকে বলল, “এই নাও, এটা তোমার।”

ছোঁ মেরে সেটা নিলাম আর স্টেনগানটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়েই আবার উল্টা দিকে দৌড়াতে লাগলাম। দশ মিনিট পর ফিরে এলাম সেই খালের কাছে। ওখানে কালাম, বুদু ও আরও কয়েকজনকে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললাম, “এখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোরা কী করছিস? এদিকে আয়।”

বামদিকের একটা বাঁশঝাড়ের জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম সবাই। সেখানে পজিশন খুঁজছি এমন সময় আবার সামাদ সর্দারকে দেখলাম, চোখে-মুখে টেনশনের ছাপ। আর পাশেই এল.এম.জি. নিয়ে পজিশন নিয়ে আছে আমাদের প্লাটুন-লিডার রাজ্জাক। ভাবলাম এসব জঙ্গলের মধ্যে হয়তো আরো সব মুক্তিযোদ্ধারা রয়েছে যার যার মতন। জঙ্গলের দক্ষিণপাশ দিয়ে বড় রাস্তা চলে গেছে জয়নগরের দিকে। রাস্তার ওপাশেই একটা বাড়ি। আমরা সেই বাড়িটার দিকে অগ্রসর হবার উপক্রম করতেই সামাদ সর্দার খুব হুঁসিয়ারী দিয়ে ধমকের সুরে বললেন, “এই সাবধান! ওদিকে যেওনা, মিলিটারী!” আমরা যেন কোনোকিছু না জেনে আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি। উনাকে অমনভাবে মুখ চিবিয়ে খিস্তি করে আর কখনো কথা বলতে দেখিনি। তাই আশ্চর্য হলাম।

কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই আমরা ততক্ষণে আড়াআড়িভাবে রাস্তায় নেমে পড়েছি। ডানদিকে এক পলক চাইতেই দেখি ত্রিশ-চল্লিশ গজ দূরে পশ্চিমদিকে বাঁশঝাড়ের ছায়ায় রাস্তার ওপর একজন পাকসেনা আমাদের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে। ওর সঙ্গে এভাবে চোখে চোখে দেখা হয়ে যাবে – তা ছিল কল্পনাতীত। তার অস্ত্রটা মাটিতে পায়ের কাছে বাটের উপর দাঁড় করানো, ব্যারেলে হাত। বুকের মধ্যে ছ্যাৎ করে উঠলো। কারো কোনকিছু বুঝে ওঠার আগেই আমরা নিমেষেই বাড়িটার আড়াল হয়ে গেলাম। ভাবলাম, বেটা আমাদের দেখে গুলি করলো না কেন? নাকি গুলি করার সুযোগ পেল না। আর যতটুকু ধারণা করছি – আশেপাশের জঙ্গলে অনেক মুক্তিযোদ্ধা হয়তো পজিশন নিয়ে আছে, কিন্তু তাকে দেখেও গুলি করছে না কেউ। নাকি প্রাণের ভয়ে মুক্তিযোদ্ধারা বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে! আমি সামনে, বুদু আর কালাম আমার পেছনে, ওদের হাতে মার্ক-ফোর রাইফেল। সবার পরনে লুঙ্গি, গায়ে শার্টের উপর সোয়েটার। দক্ষিণদিকের ঘরটার পাশে গিয়ে সবেমাত্র দাঁড়িয়েছি, সামনে বিস্তীর্ণ সবুজ হলুদ ক্ষেতের মাঠ, পশ্চিমদিক থেকে প্রচণ্ড শব্দে আমাদের লক্ষ্য করে হঠাৎ গুড়ুম-গুড়ুম দু’টো গুলি। গুলি দু’টো আমার মাথা থেকে দু’ফুট দূরে ঘরের কাদামাটির বেড়ায় লেগে কিছু শুকনো মাটি খুলে পড়লো। চারদিকের নীরবতা ভেঙ্গে বহুক্ষণ পর এই প্রথম আর্মির গুলির শব্দ। ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকিয়ে দেখি, এক শ গজ দূরে মাঠের মধ্যে বেশ বড় একটা পুকুর। সেই পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে একদল পাক-সেনা, সংখ্যায় দশ-পনর জন। ভেবে ঠাহর করতে পারলাম না- এখানে এতো সংখ্যক পাকসেনা কখন কোনদিক থেকে এলো! ভাবলাম, হয়তো ওরা জয়নগর ওয়াপদা কলোনীর ভেতর থেকে পেছনের গেইট দিয়ে এসেছে কিংবা ঈশ্বরদী থেকে শিমুলতলা ঘুরে জয়নগর হয়ে কলোনীর পেছনের রাস্তা দিয়ে। কিংবা এও হতে পারে যে, কলোনির পূর্বপাশ ঘেসে যে পায়েচলা রাস্তাটা আছে সেদিক দিয়েও আসতে পারে। ঈশ্বরদী-কুষ্টিয়া রোডের (আই-কে রোড) শাকরিগাড়ি থেকে তারা দু’তিনভাগে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দিক থেকে এসেছে এরা। দ্রুত হিসেব করলাম, বাড়ির মধ্যে গিয়ে কোথাও পজিশন নেয়া যায় কিনা। কিন্তু ওই কাঁচাবাড়ির মধ্যে এখন আর আটকে থাকা নিরাপদ হবে না ভেবে মাথা নিচু করে আবারও পেছনের দিকেই সরে এলাম। কয়েক পা এগুতেই খেয়াল করলাম, সেই পাক-সেনাটা ওখানে আর নেই। এক মিনিটও হয়নি ওকে দেখেছিলাম। আমরা রাস্তায় নেমেই পূর্বদিকে দৌড়। চারদিক থম-থমে মৃত্যুর বিভীষিকা। খানিক পথ আসতেই দেখি ডাবলু, এ পাড়ারই ছেলে। উনি বললেন, “চারদিকে তো মিলিটারী, তুমি একা-একা কী করছো এখানে?”

আমি আবার একা হলাম কি করে! নিজের কাছে প্রশ্নটা করতেই পেছন ফিরে তাকাই। দেখি, আমার সঙ্গে কালাম আর বুদু ছিল এতোক্ষণ, মুহুর্তের মধ্যে ওরা দু’জন কোথায় হাওয়া হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিছু বললাম না। ডাবলু বললেন, “ওই যে দেখো, পুকুর পাড়ে কত মিলিটারী, গুলি করো, গুলি করো।”

হুম, তাদের তো আমি আগেই দেখেছি। শুধু পজিশন খুঁজছি। রাস্তায় ঝোপের আড়ালে বসে ওই পাকসেনা দলের দিকে এস.এল.আর. তাক করে কয়েক রাউন্ড গুলি করতেই শত্রুরা যে যেখানে দাঁড়ানো ছিল সেখানেই শুয়ে পড়লো মাটিতে। আর্মির সঙ্গে সামনা-সামনি যুদ্ধে আমাদের দিক থেকে এই প্রথম গুলি। চারদিক কেপে উঠলো সেই গুলির শব্দে। গুলি কারো শরীরে আঘাত করলো কিনা স্পষ্ট বোঝা গেল না। গাছ-পালার পাতার ভেতর দিয়ে দেখলাম, সবাই শুয়ে পড়লো একই সাথে। শিলিগুড়ির ট্রেনিংফিল্ডে নির্ভুল লক্ষ্যভেদে প্রতিদিন-প্রতিবারই পাঁচ এর মধ্যে পাঁচ কিংবা দশের মধ্যে দশ পেয়ে উস্তাদদের প্রশংসায় ধন্য হয়েছি আমি। আমার মতই কৃতিত্ব দেখিয়েছিল পাবনা শহরের আরেক বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলে। ডাবলু বললেন, “পেছনেও তো মিলিটারী।”

আমি আশ্চর্য হই, “কোথায়?”

“এসো আমার সাথে”, ডাবলু আবারও বললেন।

পেছনের ছোট্ট বাড়িটার ভেতর ঢুকলাম। বাড়িটাতে দুটো মাত্র কুঁড়েঘর, আঙিনায় কোনো বেড়া-ঘোড়া কিছু নেই। চারদিকে গাছ-পালা, হালকা জঙ্গল। উঠোনে দাঁড়াতেই পূবদিকে চোখ পড়লো, সেই প্রথমবার যে সেনাদলকে দেখেছিলাম হয়তো ওরাই দৌড়ে কালভার্ট পেরিয়ে এদিকে আসছে। আবার মনে হলো- সে তো অনেকক্ষণ আগের কথা। এটা নতুন দলও হতে পারে। আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠলো। কোনোকিছু না ভেবে দু’শ গজ দূরে অগ্রসরমান পাকসেনাদের লক্ষ্য করে, সময় নিয়ে নিশানা ঠিক করে দু’রাউন্ড গুলি ছুঁড়তেই ওরা তাৎক্ষণাৎ লে-ডাউন। কেউ মরলো কিনা তা আর দেখার বা হিসেব করার সময় তখন নেই। ওই রাস্তাটা এই বাড়ির পাশ দিয়েই স্কুলের দিকে চলে গেছে। ডাবলু মূহুর্তের মধ্যে কোনদিকে যে অদৃশ্য হয়ে গেল কিছুই অনুমান করা গেল না। নিজেকে এবার বড় বেশি একাকী মনে হতে লাগলো। আমি কি সত্যিই পাকসেনাদের বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে গেছি? এক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে, এক দৌড়ে ডহরের বাঁক টপকে দক্ষিণদিকে ডাবলুদের বাড়ির সন্নিকটবর্তী চলে এলাম। পেছন ফিরে তাকাতেই দেখি ওই সেনাদলটা রাস্তা দিয়ে না এসে চাষ করা জমির ভেতর দিয়ে দৌড়ে আসছে। আমি আবারও গুলি ছুঁড়লাম ওদের দিকে। আগের মতো ওরা আবার শুয়ে পড়লো। শুয়ে পড়ে আমার দিকে গুলি করলো দু’তিন রাউন্ড। সেই গুলি আমার শরীরের পাশ দিয়ে এপাশ-ওপাশ দিয়ে সাঁৎ সাঁৎ করে চলে গেল। আর আমি দ্রুত হজো- ডাবলু এঁদের বিশাল বাড়িটার পেছনের অগভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম। দু’তিনটে ঘর বামে ফেলে একটু অগ্রসর হয়েই সামনে পড়লো ছোট্ট একটা বাঁশঝাড়, দু’তিনটে আম-কাঁঠালের গাছ আর হামঝুম গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়ালাম। পজিশন খুঁজছি, বামে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখি- পনর গজ দূরে সেই সেনাদল দাঁড়ানো, একজন আমার দিকে হাত তুলে ইশারা করে দেখাচ্ছে আর অন্যদের কি যেন বলছে। আমি সেখানেই ঝুপ্ করে বসে পড়লাম। ওহ্, সৌভাগ্য আমার! পাশে একটা পুরনো গর্ত, লাফিয়ে পড়লাম সেই গর্তের মধ্যে। গ্রামের বউ-ঝিরা এভাবে বাড়ির পাশে গর্ত করে মাটি তুলে কাদা বানিয়ে ঘর-দোর লেপে। কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে ওরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো আমাকে। বেশ চিৎকার করে দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বলাবলি করলো, ইংরেজি বা উর্দু – কোনোটাই না। বরং ওদের মাতৃভাষা, সেটা পাঞ্জাবি, পশতু বা বেলুচি ভাষা হতে পারে। গোটা পাড়া এমনকি গোটা গ্রামেই তখন উভয়পক্ষের গোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে। গুলি চলছে খইয়ের মতন ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা, ড্যা-ড্যা-ড্যা-ড্যা, ঠা-ঠা-ঠা-ঠা, গুড়ুম-গুড়ুম, তাক-ড়ুম-চোঁ, নানা অস্ত্রের নানা সুর, যেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। গোটা গ্রাম একটা বড় চুলা আর সেই চুলায় বালুভর্তি উত্তপ্ত পাতিলে মড়-মড়, পড়-পড় করে খই ভাজছে কোন বাড়ির বউ। মুক্তিযোদ্ধা-পাকসেনা সবার অস্ত্র থেকেই বের হচ্ছে অবিরাম গুলি আর গুলি। তারপরই দু’দিক থেকে ব্রাশফায়ারের গুলি এসে লাগলো আমার মাথা থেকে তিন-চার ফুট দূরে বাঁশঝাড়ের গোড়ায়। গুলিতে দু’তিনটা বাঁশ মড়মড় করে ভুপাতিত হলো। আমার মাথার ওপর দিয়েও চলে গেল অসংখ্য গুলি। পাকসেনারা হয়তো ভাবলো, এবার আমি মরেছি।

আমার এস.এল.আর.এর বাঁট বগলের নিচে রেখে শক্তভাবে ধরে গর্তে বসে অপেক্ষায় ছিলাম, পাঁচ সেকেন্ড পরে খাঁকি পোশাক পরা একজন পাকসেনা জঙ্গলে ঢুকে আমার তিন-চার হাত দূরে এসে দাঁড়াতেই দু’দফা ট্রিগার টিপে দিলাম ওর বুক লক্ষ্য করে। ওর ডানদিকে মাটিতে তাকালেই আমাকে দেখতে পেতো। কিন্তু সেটা আর হয়নি। সে নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। নিজেকে এইবলে স্বান্ত্বনা দিলাম, দেশমাতৃকার জন্যে মুক্তিযুদ্ধে েযাগদান করেছি, কোনোকিছুর বিনিময়ে আসিনি, চাকরিও করছি না। আমার এদেশকে শত্রুমুক্ত করতে আমাকেই লড়তে হবে। মায়ের সম্ভ্রম রক্ষা করবে তার সন্তান – এটাই তো হওয়া উচিত। তাছাড়া আর কে লড়বে এইভাবে জান বাজি রেখে! আমি এক জন শত্রুকে খতম করেছি, এখন যদি মরেও যাই তাতে কোনও দুঃখ থাকবে না আমার।

আরো দশ সেকেন্ড কাটলো। দেখলাম নিহত পাকসেনার কোনো নড়ন-চড়ন নেই। ওর পাশেই পড়ে থাকা হেলমেটটা হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে নিজের মাথায় পরে নিলাম ঝটপট। আমরা গেরিলা যোদ্ধা, আমাদের এসব সরঞ্জাম নেই, খুব বেশি দরকারও পড়ে না। কিন্তু খুবই প্রয়োজন হয় এরকম সামনা-সামনি যুদ্ধে। তবে এমন জঙ্গলে দু’পক্ষের যুদ্ধ কী-রকম হতে পারে তারও ট্রেনিং আমরা নিয়েছি শিলিগুড়ি-পানিঘাটার ট্রেনিং ক্যাম্পে। রাত দশটার পরে আমাদের পুরো কোম্পানি দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে একপক্ষ হতাম পাকিস্তানি শত্রুসেনা আর অন্য পক্ষ মুক্তিযোদ্ধা। অস্ত্রে লোড করা থাকতো বুলেটবিহীন গুলি। সকল গ্রুপের সঙ্গেই থাকতেন একাধিক উস্তাদ। তারপর চলে যেতাম সেই পাহাড়ি গভীর জঙ্গলে। যুদ্ধ হতো তুমুল। তারপর শত্রুর খোঁজ করা, রেইড (সরাসরি আক্রমন) বা এ্যামবুশ (শত্রুর জন্য কোথাও ওঁৎ পেতে বসে থাকা, সুযোগ এসে গেলে হামলা চালানো)। জয়-পরাজয়ও ছিল- সেগুলো নির্ধারণ করতেন আমাদের প্রধান প্রশিক্ষক, একজন মেজর। যা শিখেছি যেন হুবহু তাই ঘটে যাচ্ছে। ঘাপটি মেরে বসে আছি, আমার চারপাশে কোনো সাড়াশব্দ নেই। আবার শুন-শান নীরবতা। ধারে-কাছে আর গোলাগুলি নেই। এসময় বামপাশে ৭/৮ হাত দূরে একটা মোটা আমগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে একজন সেনাকে হঠাৎ ব্রাশফায়ার করতে দেখলাম। বড় বড় হামঝুম গাছের ডালপালা ও পাতার মধ্যে দৃষ্টি মেলে ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম- তার অটোমেটিক অস্ত্রের ব্যারেল থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝরে পড়ছে আর তার শরীরের পেছনের খানিকাংশ দেখা যাচ্ছে। আমার এস.এল.আর.-এর নিশানা ঘুরিয়ে আবার ঘণঘণ দু’বার ট্রিগার চাপলাম। কিন্তু বুঝতে পারলাম না যে, কী ঘটলো। তবে সৈন্যটার গুলি থেমে গেছে।

বোধহয় মিনিটপাঁচেক কাটলো; ডানদিকের জঙ্গলের ওপাশটায় দশ-বার হাত দূরে দু’তিনজন পাকসেনার মধ্যে কথোপকথন শুনলাম। ব্যাগ থেকে একটা গ্রেনেড বের করে ছুঁড়ে মারলাম ওদের দিকে। হিসেবমতে চার সেকেন্ড পরে গ্রেনেড বিস্ফোরিত হবার কথা, কিন্তু দশ সেকেন্ডের মধ্যেও বিস্ফোরণ ঘটলো না দেখে একটু নার্ভাস হয়ে পড়লাম। শীতের মধ্যেও শরীরে ঠান্ডা ঘাম অনুভব করলাম। ব্যাগে আরো একটা গ্রেনেড ছিল, সেটা বের করে খুলে দেখি- ভেতরে ডেটানেটর পরানো হয়নি! ব্যস্ততার সাথে ব্যাগ হাতড়ে কোনো ডেটানেটর পাওয়া গেল না। পরক্ষণেই একজন উর্দুতে বলল, “গ্রেনেড ফেকা হায়, উঠা লো, উঠা লো।”

ওই কথোপকথনের শব্দের দিকে অস্ত্রের নল ঘুরিয়ে কয়েক রাউন্ড গুলি করলাম অন্ধের মতন। আর তখন ওদের দিক থেকে দুপ্-দাপ্ পায়ের শব্দ কানে এলো, ভাবলাম যে ক’জন আশে-পাশে ছিল তারা পালিয়ে দূরে কোথাও চলে গেল। ওই শব্দ লক্ষ্য করে আবারও কয়েক রাউন্ড গুলি করলাম। তবে আমার দিকে কোনো পাল্টা গুলি আর এলো না।

এরপর প্রায় এক ঘন্টা চুপচাপ বসে বসে কাটলো। চারদিকে তখনো গুলি চলছে অবিরাম। মাথা তুলে চেয়ে দেখবো কিংবা দাঁড়াবো সে উপায় নেই। ক্ষণে ক্ষণে গাছের ছোটখাটো ডালপালা আর পাতা গুলির আঘাতে ছিঁড়ে পড়ছে গায়ে। পেছনদিকে তাকিয়ে দেখি সেই গর্তের পাশ থেকে শুরু হয়েছে বড় একটা কাঁটা-বেতের ঝাড়। ওই গভীর বেতঝাড় আমার পেছন দিকে প্রতিরক্ষা-দেয়াল হিসেবে কাজ করছে সন্দেহ নেই। আমার পেছনদিক থেকে কেউ এসে গুলি করার তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই ভেবে আশ্বস্ত হই যেন।

এই অবসরে অলস সময় কেটে যেতে লাগল। নানান চিন্তায় মন ডুবে গেল। যদি এখন মরেই যাই তাহলে মৃত্যুর পর কী কী ঘটবে, মওলানা-মুসুল্লিদের বয়ান ও ওয়াজ-নহিসতে যা যা শুনেছি, বইপত্রে যাকিছু ইতিমধ্যে পড়েছি সেগুলো আবার মনে করতে লাগলাম। কিন্তু কোনকিছুই গুছিয়ে একত্রিত করতে পারলাম না। শুধু একটুকু মনে হতে লাগলো, পার্থিব জীবনের হয়তো এখানেই ইতি ঘটতে যাচ্ছে, এরপরই শুরু হবে পারলৌকিক জীবন, অনন্তকালের জন্য আমাকে সেখানেই থাকতে হবে। যে কোন মূহুর্তে শহীদ হয়ে যাব হয়তো। মা-বাবা আর ছোট দু’বোনের মুখচ্ছবি ভেসে উঠলো মনের আয়নায়; কে কোথায় আছে জানি না। ওদের সঙ্গে দেখা হবে না। বাবা-মায়ের একমাত্র পুত্র, স্কুলের গন্ডীই এখন পর্যন্ত পেরুতে পারিনি, কাউকে কিছু না বলে দেশের টানে চলে এসেছি মুক্তিযুদ্ধে।

এই রকম এলোমেলো ভাবনায় ডুবে গিয়ে একটু বেশিরকম অন্যমনষ্ক আর অসতর্ক হয় পড়েছিলাম বোধহয়, কেননা ডানদিক থেকে একজন পাকসনো এক-পা দু-পা কর কখন যে আমার একেবারে নিকটে চার-পাঁচ ফুটের মধ্যে চলে এসেছে বুঝতেই পারিনি। মনে হলো পাকসেনাটা কী যেন খুঁজছে। নাকি আমাকেই জীবিত ধরতে চায় ব্যাটা! একইসঙ্গে আমাদের চার-চোখের মিলন হওয়ামাত্র আমার অস্ত্রটা আবার গর্জে উঠলো পরপর দু’বার। সৈন্যটা শুধু উহ্ শব্দ কর ঘুরে পড়ে গেলো আমার মাত্র একগজ দূরে। গুলি লেগেছে ওর পেট আর কোমরে; ব্যাপারটা বুঝতে পেরে এইবার ওর মাথায় ব্যারেল ঠেকিয়ে আরও একবার ট্রিগার টিপলাম। এবার স্তব্ধ হলো চিরদিনের মতো।

যুদ্ধের ময়দান তখন কিছুটা শান্ত। প্রমাদ গুণলাম, আসলে রাজাকারগুলোক পাঠানো হয়েছিল বলরি পাঁঠা হিসেবে, কিংবা শুধুই লুটতরাজ করতে। পরে গোলাগুলির শব্দে এই এলাকায় মুক্তিবাহিনীর অবস্থান টের পেয়ে ওরা তিনদিক থেকে আমাদেরকে আক্রমণ চালিয়েছে। কিছুক্ষণ পর পর ঠুস্-ঠাস্ গুলির শব্দ ভেসে আসছে গ্রামের পশ্চিম পাড়ার দিক থেকে। এখন কী করবো ভাবছি, হঠাৎ দেখি আরেকজন পাকসনো সেই ঝোপের মধ্যে ঢুকে ওদের মৃত সাথীদের লাশের কাছে পড়ে থাকা অস্ত্রগুলো তুলে নিচ্ছে। তাৎক্ষণাৎ গুলি করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার সে চেষ্টা ব্যর্থ হলো। কারণ, ম্যাগাজিন কখন য খালি হয়ে পড়েছে তা খেয়াল করিনি। ট্রিগারে আঙ্গুলের চাপ পড়ার সঙ্গেসঙ্গে ফাঁকা চেম্বারে প্রিস্টনব্রিজের আঘাতের অতিপরিচিত খটাস্ শব্দটা শুনামাত্র ব্যাগ হাতড়ে গুলিভর্তি নতুনন ম্যাগাজিন লাগাতে লাগাতেই চলে গেলো তিন-চার সেকেন্ড সময়, ততক্ষণে দৌড়ে পালিয়ে গেলো শত্রু, আর আমি কিছুই করতে পারলাম না। আমি ভাবলাম, সৈনিকটা তো আমাকে ওই মূহুর্তে জীবীতই ধরতে পারতো, কিংবা গুলি করে হত্যা করলেও কিছু করার ছিল না। তবু একবারও সে আমার দিকে চোখ ফিরে তাকায়নি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, এ যাত্রায় নিস্তার পাওয়ার জন্যে। নাহ্, এলাপাতাড়ি গুলি আর খরচ করবো না। আক্কেল আমার হয়েছে। আচম্বিতে ঘটে যাওয়া এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে এবারই প্রথম ভয়ে শিউরে উঠলো গা।

বিকাল তিনটা পর্যন্ত ওই গর্তের মধ্যে চুপচাপ বসে বসে কাটলো আমার যতোক্ষণ না গোলাগুলি থামলো। গর্ত থেকে উঠবো-উঠবো ভাবছি, এমন সময় একজন গ্রামবাসী ওই জঙ্গলের ভিতর ঢুকে মৃত একজন পাকসেনার নাকে-মুখে হাত দিয়ে পরখ করতে শুরু করলো সেনাটা মরেছে নাকি এখনো জ্যান্ত! আমি কোনো কথা না বলে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলাম সে আমার দিকে তাকায় কিনা সেই অপেক্ষায়। ভাবলাম সে তাকালেই তো আমি তাকে প্রশ্ন করে জানতে পারি পাক-আর্মিরা সবাই চলে গেছে কিনা। মিনিটখানেক পরে সে আমার দিকে তাকালো বটে, কিন্তু এক পলক তাকিয়েই জবাই করা গরুর মতন গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে উর্দ্ধশ্বাসে দিল দৌড়- যেদিক থেকে সে এসেছিল সেদিকে। হয়তো বেচারা ভীষণ ভড়কে গেছে। কারণ আমার মাথায় তখনও আর্মির হেলমেট। লোকটার কান্ডকীর্তি দেখে আমি টেনসনের মধ্যেও না হেসে পারলাম না। ভাবলাম, পরিস্থিতি নিশ্চয়ই এখন স্বাভাবিক, তা না হলে লোকটা এভাবে এখানে আসতে পারতো না। কাজেই আমি এখন গর্ত থেকে উঠতে পারি। উঠে দাঁড়াতেই দেখি চারদিক থেকে বেশকিছু লোকজন আমার দিকে ছুটে আসছে। কাছে এসেই কয়কেজন আমাকে কাঁধে তুলে নাচতে শুরু করে দিল। সেই ডাবলু দৌড়াতে দৌড়াতে এসেই আমাকে দেখে অবাক হয়ে বললনে, “আরে! তুম এখনও জীবিত আছো? আমরা তো ধরেই নিয়েছি যে, ওরা তোমাকে মেরে ফেলেছে। কী আশ্চর্য!”

এরপর উনি মৃতদেহগুলো হাতড়াতে শুরু করলেন। একটু পর আমার দিকে এগিয়ে এসে বললনে, “এই নাও, ওদরে পকেটে টাকা, চিঠিপত্র আর হাতঘড়ি পাওয়া গেছে।”

গুণে দেখলাম, আটষট্টি টাকা।

লোকজনের ভীড় বেড়ে যেতে লাগলো। আমি কয়েকজন গ্রামবাসীর সহায়তায় লাশ তিনটা জগন্নাথপুর নিয়ে গেলাম। লাশের দু’হাত-দু’পা দড়ি দিয়ে েবঁধে মাঝখানে বাঁশ ঢুকিয়ে সামনে-পেছনে দু’জন করে বইয়ে নিয়ে চললাম। আমাদের সঙ্গে বহুলোক। লাশগুলো টেনে নিকে সবাই যেন হিমসিম খেয়ে গেলো। গ্রামের অনেক লোকজন সেই পথ ধরে চর-মিরকামারি থেকে জয়নগর বা জগন্নাথপুরের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল। গুলিবিদ্ধ ফুটফুটে চেহারার এক বালিকাকে দেখলাম, পিঠে গুলি লেগে বুকের ভিতর আটকে আছে। বুকের একখানে সামান্য ফুলে উঠেছে।মেয়েটি তখনও জীবিত। সঙ্গী লোকটাকে বললাম, “তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও।”

বাহকদের লাশগুলো কোথাও পুঁতে রাখতে নির্দেশ দিয়ে আমার কোম্পানি কমান্ডারের খোঁজ করলাম। খুঁজতে খুঁজতে জয়নগরের একটা বাড়ির উঠোনে তাঁকে পাওয়া গেলো। সন্ধ্যা নেমেছে তখন। ফর্সা ধবধবে পাজামা-পাঞ্জাবী পরিহিত কোম্পানি কমান্ডার সিরাজুল ইসলাম মন্টু তখন একটা চেয়ারে বসে কয়েকজন লোকের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। লোকগুলো চারপাশে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিলো মনঃযোগ দিয়ে। আমি তাকে দেখেই আবেগে তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করলাম। এখানে যে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো সে হচ্ছে মানিক নগররে আব্দুল বারি, ওর সাথে আরো তিন-চারজন মুক্তিযোদ্ধা। ওরা সবাই আমার সাথেই ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে। একপর্যায়ে কোম্পানি কমান্ডার আমার কাছ থেকে পাকসেনাদের দেহতল্লাশি করে পাওয়া হাতঘড়ি, আইডেন্টিটি কার্ড, উর্দুতে লেখা একখানা চিঠি, ফটোগ্রাফ এগুলো নিয়ে বললেন, ”এসব আমাকে দাও, এক্সপার্ট দিয়ে পরীক্ষা করাতে হবে- ঘড়িতে ওয়্যারলেস থাকতে পারে। আর চিঠিতে কি লেখা আছে সেসব জানতে হবে।”

হাতঘড়ির মধ্যে ওয়্যারলেস? সত্য হতে পারে মাসুদরানা বা জেমস্ বন্ড কাল্পনকি গোয়েন্দা সিরিজের বইয়ে কোনো দুর্ধর্ষ এজেন্টের হাতে থাকা ঘড়ির বেলায়, কিন্তু ব্যাটেলফিল্ডে কোনো সৈনিকের হাতঘড়ির ক্ষেত্রে সেটা অবান্তর বলেই মনে হলো আমার কাছে। যাহোক, এসব ব্যাপারে কথা বাড়ানো অনুচিত মনে করে চুপ করে রইলাম। পরে উনি কী যেন ভেবে টাকাগুলোসহ মানিব্যাটা আবার আমার হাত ফিরিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার ঘণিয়ে আসছে চারদিকে। সেই মূহুর্তে হঠাৎ করে চর-মিরকামারির দিক থেকে হেভি-মেসিনগানের অবিরাম গুলির শব্দ আসতে লাগলো। ওদিক থেকে আবারও লোকজনকে দৌড়াদৌড়ি করে এদিকে চলে আসতে দেখলাম। কিছুক্ষণ পরই দূরের বাড়িঘরগুলো দাউ দাউ জ্বলে উঠলো। সেই আলোতে আলোকিত হয়ে উঠলো এ গ্রামের মাঠঘাট, লোকালয়। কোম্পানি কমান্ডারের কাছে জানতে চাইলাম, “এখন কী করবো? ” কোম্পানি কমান্ডার আত্মস্থ হাসি দিয়ে বললনে, “ওদরে সঙ্গ এখন চ্যালেঞ্জে যাওয়া যাবে না। তাছাড়া তোমরা তো সারাদিন অনাহারে রয়েছো। আওয়ার ফাইট ইজ সাসপেন্ডেড।”

“কিন্তু, ওরা যে গ্রামটা জ্বালিয়ে দিচ্ছে?” আমি আবারও বললাম। মন্টু মাথা ঝাঁকি দিয়ে বললনে, “যথেষ্ট হয়েছে, হিসেব করেছি- থারটি থ্রি সোলজার্স অব দ্য অপজিসন আ’ কিলড্। আমাদের কোনও লাইফ লস্ হয়নি। নো মোর, মতি। নাউ লিভ ইট।”

ওই তেত্রিশজন পাকসনোর মৃত্যু তিনি কিভাবে নিশ্চিত হয়েছিলেন তা আমি জানি না। তবে এটা ঠিক যে সারাদিনের রিপোর্ট জোগাড়া করা তেমন কোনো কঠিন কাজ ছিলো না।

যুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে বৃষ্টির মত বিভিন্ন অস্ত্রের গুলির প্রচন্ড শব্দে মাটি পর্যন্ত কাঁপতে লাগলো। বাড়ির বাইরে এসে ছোট একটা কাঁঠাল গাছের নিচে দাঁড়াই। মিরকামারির দিকে তাকালাম। গ্রামের প্রায় সব বাড়িই তখন দাউ দাউ আগুনে জ্বলছে।সেই আগুনের লেলিহান শিখা চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট বা তারও বেশি উপরে উঠে গেছে। আগুনের আলোয় রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারও আলোময় হয়ে উঠেছে।

এখানে আসবার পথে কয়েকজন সহযোদ্ধা আমাকে ডাক দিয়ে বলেছে, এই যে বীর মুক্তিযোদ্ধা, তুমি সত্যিই একজন বীর! কিন্তু ওদের কথায় কান দেবার মত সময় তখন আমার ছিল না। পেটের ক্ষুধাও কোথায় যেন উবে গেছে তখন। ওই প্রজ্জ্বলিত আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা মুষড়ে গেলো যেন। আমার হাতের মুঠোয় তখনো গুলিভর্তি অস্ত্রটা আছে, আর আমি নীরব-নিথর হতভম্বের ন্যায় ঠাই দাঁড়িয়ে আছি।, কিছুই করতে পারছি না। আমি চেয়ে চেয়ে দেখছি গোটা মিরকামারি গ্রামটা কীভাবে আজ হঠাৎ করে মাটির সঙ্গে মিশে গেলো। বার বার মনে হতে লাগলো, এই অঘটন ঘটাবার জন্য আমার সেকসন কমান্ডার আর আমার হঠকারিতাই কি দায়ী?

পরে এই বলে নিজেকে প্রবোধ দিলাম, কিছু মানুষের ক্ষয়-ক্ষতি হয়তো হয়েছে যা কোনোভাবেই পুরণ হবার নয়, কিন্তু স্বাধীনতার জন্য যে যুদ্ধ, মাতৃভূমির জন্য যে যুদ্ধ, জীবন বাজি রেখে যে যুদ্ধ, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে যে যুদ্ধ, অগণিত মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে যে যুদ্ধ – সে সবের কাছে এই ক্ষতি নিতান্তই সামান্য। এ যুদ্ধে যে আমাদের জয়ী হতেই হবে!

লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান

পরিচিতি: বন্ধ হয়ে যাওয়া দৈনিক বাংলার বাণী’র ঈশ্বরদীস্থ সংবাদদাতা (১৯৮৬-২০০০),ব্লগার,হোমিও চিকিৎসক (রেজিস্টার্ড)